在明朝海浪壮阔的历史篇章里,建文帝朱允炆的气运恍若夜空中一闪即逝的流星开yun体育网,于万众肃肃中陡然归隐。他是于南京熊熊炎火中殒命,如故落发为僧,躲避空门?历史留住了无限的谜团。

他是因政事战役坠落,如故悄然隐退安享晚年?这一历史谜题如同静默的镜,照耀出层层未解的狐疑与纷繁的猜想,久久萦绕不散。

频年来的考古效果揭开了福建宁德支提寺古墓的诡秘面纱,阐明了这位君主的最终栖息地。事实缓缓轩敞:建文帝并未如坏话所述逝去,而是于此地悄然渡过了他的余生。

【朱允炆终末的归宿】

宁德山林间,考古学家探得一座别致古墓。其风水构造零散,墓前流淌着“金水河”,加之墓内皇家风姿的秘籍,无一不眩惑着各人们的眼神,令东说念主肃肃。

历经数载深入探究,各人们散伙共鸣,以为这极有可能是失散多年的明建文帝朱允炆的最终栖息地,揭开了历史尘封的一角。

自1402年靖难之变起,建文帝的下降便成千古谜团,众说纷繁:或云其已殒命南京城破之际,或传其躲避空门,流浪为僧。但是,听凭种种估量流传,王人败落可信之把柄,真相依旧扑朔迷离。

现今,古墓重睹天日,各人发掘出千般物证,诸如绣有五爪龙纹的法衣,此等图案惟有君主可享。加之墓葬形制与大明皇室陵墓相仿,种种迹象王人标明,昔日掌控寰宇的君主,最终采用隐居宁德山中,于此地静静离世。

马渭源,考古学家,以为墓前龙刻构造契合大明皇室典范,支提寺防卫的诸多文物亦与明朝皇室紧密不时。尽管古墓历经饱经世故,在被发掘前已显斑驳,但它还是那位湮没君主历史终章的千里默见证者。

这次考古发现不仅揭开建文帝气运之谜,更为长达600年的历史悬案带来新解。这一关键冲破无疑在历史篇章中添上了浓墨重彩的一笔,引东说念主深想并引发对那远处期间的无限设计与探寻。

1377年,明朝皇室迎来了朱允炆的出身。身为太子朱标嫡宗子,他自幼沐浴在儒家文化的解说下,展现出超卓的智力与激情的气质,深受祖父朱元璋的怜爱与器重。

祖父视朱允炆为大明畴昔的朝阳与血脉传承者。1398年,跟着朱元璋的驾崩,朱允炆水到渠成地登上了皇位,成为了大明帝国第二任君主,开启了“建文”新纪元。

建文帝的统率并未遂愿承继其祖父盼望的坚如磐石,反而显得摇摇欲坠。尽管有着先辈的厚望,但他的政权基础并未塌实诞生,一切都显得那么脆弱与不稳。

年青的建文帝登基后,实践了一系列旨在放松藩王势力的策略,意图强化中央集权。这一瞥动连忙惹恼了他的叔父、手持重兵的燕王朱棣,他自信实力远超建文帝,对此极为动怒。

1399年,朱棣高举“靖难”大旗,以取销奸贼为由,断然举兵。历经三载苦战,他终于攻克南京,以至建文帝的统率骚扰支离,这一历史事件被后世记得为“靖难之役”。

1402年,南京城骤一火,朱允炆的下降成了不灭的谜团。据官方史册所述,他梗概在皇宫熊熊炎火中自我燃烧,但是,那具遗骸的信得过身份无从验证,稠密史学各人对此纷纭走漏怀疑。

与此同期,坊间悄然哄传着一则更为奥密的神话,谓建文帝并未坠落,而是落发为僧,隐迹于江湖深处,过着与世无争的隐居生活。

尽管这一不雅点尚未取得官方认同,但它还是后世推测朱允炆下降的伏击思绪之一。建文帝的气运急转直下,由尊贵的皇帝沦为十室九匮之东说念主,这一变故成为了历史长河中一个诡秘的谜题。

【逃一火的皇帝】

南京城骤一火之夜,炎火残酷,将朱允炆的皇宫归拢于熊熊火光之中,一派色泽化为灰烬,夜幕下,唯余火焰张狂。

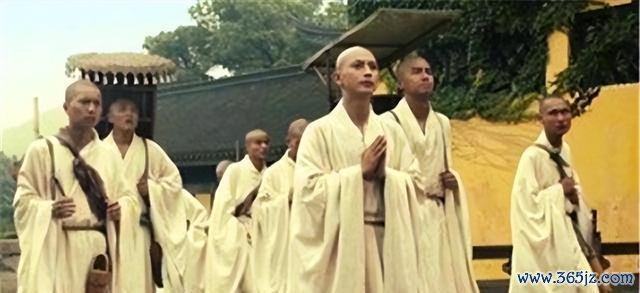

有神话称,他并未走上死路,而是得厚交程济之助,落发为僧,改扮僧侣潜离皇宫。汗青记录,程济备僧衣剃刀,引其历程宫内瞒哄结净,悄然遁去。

这条瞒哄的结净延迟至南京城外,成为他暂避矛头的卵翼所。它宛如一条人命之线,让他在危急四伏中觅得了一处喘气之地。

落发为僧后,朱允炆取法名“应文”,偕同寥寥数名忠臣,悄然隐迹江南水乡,踏上逃一火之路。

历经周折脱逃朱棣追捕,他们终抵福建宁德支提寺,于此归隐。寺院归隐山林,恍若极乐宇宙,隔离朝堂纷争。朱允炆在此寻得一点宁静,过上了普通僧侣的恬淡生活。

尽管他已卸下皇袍,扬弃了君主之尊,但是内心深处的那份凄惨,仍旧出入相随,挥之不去。

即便朱允炆已躲避尘世以外,朱棣依旧九死无悔地追寻着他的踪迹,未尝有有顷懈怠。

为确保皇位无虞,朱棣遣郑和远航泰西,阴暗探寻朱允炆踪迹。但郑和未能遂愿,建文帝巧妙遁世,依旧过着僧侣的恬淡生活,归隐于尘凡之中。

归隐于福建宁德空隙山林间的支提寺,乃是一处历经千年的寺院圣地,它肃静防守着一个惊世之谜,静待众东说念主探寻。

于寺庙左近,考古学家探得一座古墓,种种思绪默示,此墓主东说念主或为建文帝朱允炆。墓内寻得一件五爪龙纹法衣,此等皇家专属之物,惟有君主方能穿着,更添墓主身份之谜。

马渭源这位考古学家说起,墓前流淌的“金水河”,其设计仿照大明皇室陵墓;龙形雕琢与墓葬构造,均与明代君主陵园前因后果,彰显了皇家的风姿与规制。

另外,支提寺的僧侣们向众东说念主展示了一袭人命关天的法衣,其上绣有九条生气勃勃的五爪龙纹,这一设计显而易见地彰赫然旷古绝伦的皇权——“九五之尊”的象征,直指君主之尊。

经对其他墓葬遗物的密致探究,考古学家们迟缓料定,这座古墓乃失散已久的建文帝长逝之地。他并未命丧靖难之役,而是骇人听闻,于支提寺悄然渡过余生。

此发现揭晓了建文帝失散的千古谜团,更为这位昔日君主寻得了一个最终的安息之所,让他的传奇东说念主生得以尘埃落定。

在支提寺的空隙之处,僧侣们梗概未尝意象,这座寺院竟悄然遁藏着如斯举足轻重的历史瑰宝,肃静诉说着过往的色泽与沧桑。

古墓之内,龙纹石刻与墓前御物,无不领会着墓主超卓身份——一位遁世的君主。于此深渊寺院,朱允炆寻得一方宁静,归隐体态,隔离昔日皇权交集,过上了平素无奇的岁月。

#深度好文谋略#

【隐居的岁月】

于支提寺的清幽之境,朱允炆渐渐融入了僧侣的日常,往昔君主之尊已成过往云烟,心中却未免泛起浅浅的哀愁与忧虑。诵经、打坐,无时无刻,组成了他生活的基调,但身为前朝大明之主,那段过往依旧在他心底留有印迹。

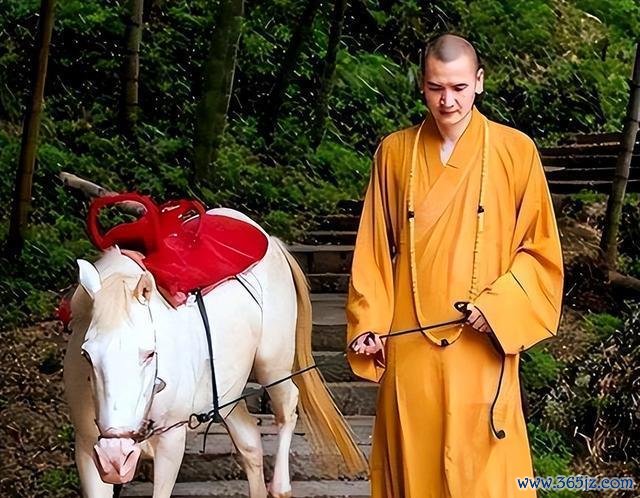

支提寺的沙门们领会,朱允炆常独自静坐于古松之下,手抚代表皇权的五爪龙法衣,堕入对过夙昔光的深深追思。古松、龙法衣与千里想的身影,组成了一幅静谧而深千里的画面。

他的日子朴素无华,却满载着顽强与内心的省检。在平素中,他肃静承受着,束缚在内心深处进行自我谛视,寻找着前行的力量与主义。

有神话说,朱允炆时时会与寺庙僧侣品茗论说念,有筹商佛理与酸甜苦辣,辞吐间不经意领会出他对时势的零散想法,颇为潜入。

隐居山林深处,朱允炆的心仍系于大明王朝的盛衰。即便隔离尘世喧嚣,那份对祖国的眷顾,仍深深植根于他心底,难以割舍,王朝的影子耐久在他心中挥之不去。

但是,跟着时光的悄然清除,朱允炆渐渐贯通,阿谁曾是他权利与设想之地的皇宫与朝堂,已是他再也无法涉及的过往。

身为僧侣,他虽得一方从容卵翼,却也完毕了尘世,无缘再涉国事。多数次,他暗地想量:倘若未尝鼓吹削藩变革,历史的轨迹,是否会另有一番花式?

倘若未尝卷入与朱棣的皇权角逐,他是否仍能坦然稳坐大明山河?此等疑问,终无解,唯余寺院钟鸣与山间清风,伴他渡过漫漫永夜,荒凉难眠。

历经数十载僧侣糊口,朱允炆似乎迟缓省心了往昔的执着,全然千里浸于空门清修之中。昔日的九五之尊,现已化身为普通的出家东说念主,逐日虔敬打坐,参悟禅机,对外界尘凡不再有所操心。

这段避世的日子虽朴素无华,他却觅得了心灵的和煦。隔离尘嚣,浅薄生活之中,他寻到了内心深处那份久违的从容。

支提寺僧侣忆起,朱允炆常登高远看,眼酷似乎穿透连绵群山,遥念朔方京城——那片往昔治下的疆土,而今化作了他魂牵梦绕、却再难踏足的幻境。

1425年,朱允炆的健康景色已显赫下滑。岁月在僧侣生活的悠长荏苒中,悄然带走了他的芳华活力,也曾挺拔的身姿,如今已波折成一位年老的老者,往昔的形貌堂堂,只余回忆中的残影。

尽管他曾用功想要忘却过往,但在人命焦灼之际,他终究如故提笔书笺,决定向明宣宗朱瞻基败露我方的信得过身份,一吐心中积郁。

此信中,朱允炆流透露已躲避空门数载之心理,对皇权已无所顾虑。他明言意外重燃皇位之争,唯愿求得眷属宽贷,期盼在余生至极,能得以归根梓里,安享宁静。

他向朱瞻基伏乞,望能宽贷他往昔的瑕疵,赐予他契机,在明朝的广阔地面上,渡过一个宁静无忧的晚年。

朱瞻基览信后,心理五味杂陈。对那位自称建文帝的老者,他心存疑虑,不敢贸然轻信。遂召来一昔年旧中官,助其辨明老衲真身。一番谛视之下,老中官断言,这位瘦弱多病的老衲,确是昔日建文帝朱允炆无疑。

明宣宗三想尔后行后,悄然将朱允炆归隐于皇宫深处的一隅佛堂内,此事仅被寥寥数名心腹中官所知,对外则严实阻滞音问。

朱允炆的踪影被朝廷紧锁于奥妙之中,外界无从得知。他在那座瞒哄的佛堂内,悄然渡过了东说念主生的尾声,与世间的交集、往昔的权利巅峰,王人相隔甚远,静享一派从容。

不多开yun体育网,朱允炆于这空隙的佛堂内坦然离世,他那跌宕转动的一世就此画上了句号。